ノイシュバンシュタイン城 |

ヴィース教会 |

2016年3月18日からドイツに出かけた。関空からユーラシア大陸の北側を通って約12時間でフランクフルトへ着いた。

3月18日(金)フランクフルトとリューデスハイム

△フランクフルト~レーマー広場

マイン川に沿ってバスが走ったが、川のすぐそばは古い街並みが並び、その背景に高層ビル群が林立する面白い光景が目に入った。やはり経済都市といわれる風景である。

バスはレーマー広場に着いた。ヨーロッパによくある古い建物が密集した街並みだが、階段状の切妻屋根が特徴。たまたま暖かい日で広場では地元の人々が軽食を取りながら談笑していた。

レーマー広場 |

大聖堂 |

△リューデスハイム

ヨーロッパで3番目に長いライン川に沿って道路と鉄道が走り、それと並行してして川の中を観光船や運搬船が航行していた。水量は結構多かった。川沿いにはブドウ畑があり、白ワインで有名である。「ラインの真珠」とも呼ばれる観光地で、「つぐみ横丁」という狭い路地にはワインの居酒屋や土産物店が集積していた。

リューデスハイムの街並み |

ライン川に渡し船 |

3月19日(土)ハイデルベルクとローテンブルク

リューデスハイムのホテルを出発してハイデルベルクへ向かう。

△ハイデルベルク城と旧市街(カールテォドール橋など)

創建は13世紀だが主が変わるごとに増改築されたようで、古い部分と比較的新しい部分が混在しており、見ごたえがある。古い部分は修復が行き届いていた。今回、いろいろな観光スポットで部分的だが工事中のところが結構多かった。お城が山の上にあるので展望台からは旧市街が一望できる。それは中世の趣きが残る素晴らしいものだった。特にカールテォドール橋がいい。規模は違うが、チェコのプラハにあったカレル橋を思い出した。旧市街の街中を歩いたがウィーンなどとよく似ていた。街中から見えるハイデルベルグ城の姿も素晴らしいものだった。

市街地から見たハイデルベルク城 |

ハイデルベルク城内 |

ハイデルベルク城内 |

ハイデルベルク城から見たカール・テオドール橋 |

△ローテンブルク

城壁に囲まれた古い街で「中世の宝石箱」といわれている。12世紀に城壁が築かれ14世紀まで拡張された。産業革命の影響を受けることなく中世の風景がそのまま残された。高さが数メートルある城壁には人がすれ違って歩くことができる屋根付きの歩道が設置されていたのでそこを歩いてみた。展望台になった回廊という感じで街中を見渡すことができ中世の雰囲気を味わった。

マルクト広場の市議会会館 仕掛け時計が有名 |

ローテンブルクの街並み |

看板が面白い |

中世の趣き |

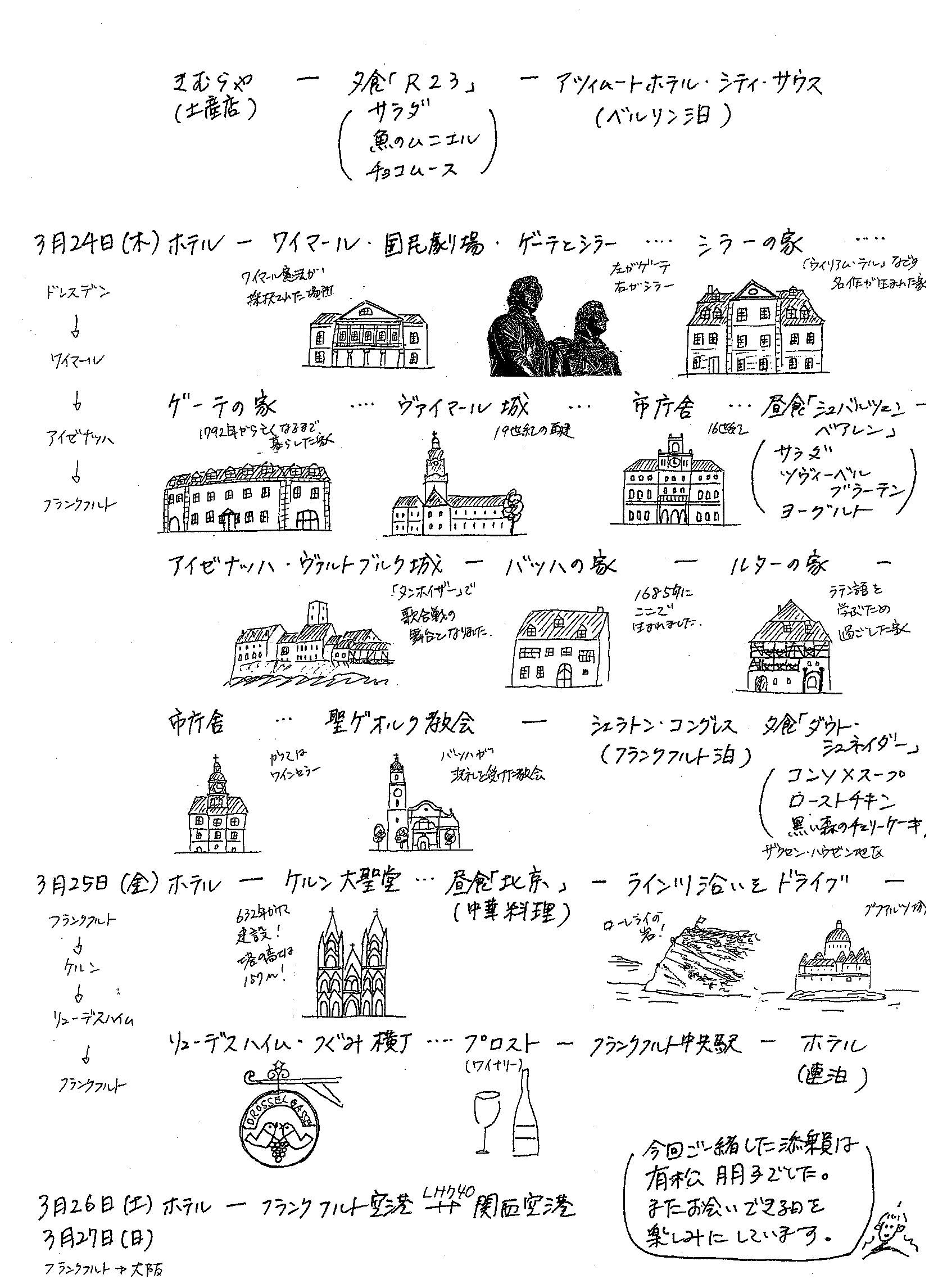

※添乗員ガイド(有松さん)が描いた旅の絵日記

われわれが旅行で撮った写真を後で見た時にどこの写真かわかるように手書きの旅行絵日記を全員にコピーしてくれました。すばらしい。感謝の一言です。

3月20日(日)ノイシュバンシュタイン城とヴィース巡礼教会

ローテンブルクのホテルを出発し、ロマンチツク街道を通り、ホーエンシュバンガウヘ向かう約248kmの旅。

△“白鳥の城”ノイシュバンシュタイン城

今回のわれわれの目的のひとつである観光スポットである。以前ここに来る旅行プランがあったが工事中ということであきらめたことがあった。幸いに天気がくもりから快晴になり、片道40分の上り坂もコートがいらないぐらい天気がよく、絶景がより引き立った。険しい山によくもこんな巨大な建物を建てさせたものである。建てさせたのはルートヴィヒ2世。戦いよりも美しい城づくりに興味をもった王様でいろいろな逸話が残っている。有名な音楽家のワーグナーを厚遇したことやダンス用にちょうどよい広さの部屋にひとりだけ入って楽しんだことなど。インドのタージマハルやスリランカのシギリアロックなど世界的に有名な遺産には共通して悲劇の物語があることを知った。

△ヴィース巡礼教会

あいにく何らかの宗教行事の最中で中には少し入っただけで天井の絵画を十分にみることはできなかった。しかし音楽隊の演奏を生で聴くことができ厳かな雰囲気を味わうことができた。また外の風景がよかった。数日前に降った雪が残っていて教会が美しく映えていた。観光後、ミュンヘンヘ向かう。

ノイシュバンシュタイン城 |

ノイシュバンシュタイン城 |

城内 |

ホーエンシュバンガウ城 |

ヴィース教会 |

教会周辺の風景 |

△ミュンヘン

バイエルン王の居城 ミュンヘンレジデンツ |

マリエン広場 新市庁舎 |

3月21日(月)ニュルンベルクとバンベルグ

△ニュルンベルク

ミュンヘンのホテルを出発し、ニュルンベルクヘ向かう。ワーグナーの歌劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」で有名だが、画家デューラーゆかりの地としても知られる。世界大戦で市街地の大部分が壊れたが戦後復旧し中世の美しい姿を取り戻した。ニュルンベルクに着いて街の中をゆっくり歩きながらじっくりと観光した。昼食はドイツ人の主食じゃがいもとニュルンベルガーソーセージ。シンプルだがおいしかった。

カイザーブルク城(神聖ローマ皇帝の居城) |

残念ながら工事中の「美しの泉」 |

14世紀建立のフラウエン教会(仕掛け時計有名) |

ペグニッツ川 |

聖ローレンツ教会 |

ニュルンベルクの街並み |

△バンベルグ

午後からはバンベルグ観光。ここも1時問程度散策した。丘の上にバンベルグ大聖堂があり、ここからの中世風の旧市街の眺めがいい。そこからの眺めでは視線の先にもうひとつの丘があり、2つの塔を持つ教会が見えた。これが聖ミヒャエル教会。バンベルグでは小ベニス地区を見逃せない。かつて漁師が住んでいたという家々が川沿いに密集していて、ちょっと大雨が降れば洪水で浸水してしまいそうであったが絵になる光景であった。

川の中州に立っている旧市庁舎も見ごたえがあるものだった。建物の壁からこどもの足のモニュメントらしきものが出ていた。何かいわれがあるようだ。余談だが1人か2人乗りのルノー製の電気自動車をよく見かけた。普及しつつあるのだろうか。

小ベニス地区 |

中州に立つ旧市庁舎 |

壁から人の足が・・・? |

旧宮殿 |

小さな電気自動車 |

たぶんルノー製電気自動車 |

バンベルク新宮殿 |

遠くに聖ミヒャエル教会(バンベルグ) |

添乗員さんのイラスト日記2

3月22日(火)ドレスデンとマイセン

△ドレスデン

ドレスデンのホテルを出発して徒歩でドレスデン市内観光をした。この街は第2次世界大戦の空襲で壊滅的な被害を受けた。戦後、再建された建物が多く、2005年に再建が完了したものもある。最初に目に入ったのはゼンパーオペラというオペラハウスで1985年に再建されたもの。ワーグナーらも使ったことがある。正面の上部に大きな液晶パネルが設置されていた。続いてツヴィンガー宮殿。18世紀にアウグスト1世が建立したもので、中庭を囲むようにバロック様式の建物が作られており、建物の中は美術館になっていた。次に見学したのは君主の行列。長さが102mある壁面にマイセンタイル(焼き物)で作られた壁画に君主の行列の絵が埋め込まれている。残念ながら一番見たいところが工事中であった。そしてフラウェン教会(聖母教会)。大戦で破壊された写真を現地ガイドさんがみせてくれた。全壊といえる状態である。戦争の非情さを実感した。しかし復元は意欲的に行われたようで、できるだけ元のブロックを使っており、建物の壁面が黒と白のまだらになっていた。写真の黒い部分がオリジナルの部分である。

ドレスデン旧市街 |

ゼンパーオペラ |

ツヴィンガー宮殿 中庭 |

ツヴィンガー宮殿内 |

ツヴィンガー宮殿内 |

ツヴィンガー宮殿、美需品が多数展示されている |

破壊されたフラウエン教会 |

現在のフラウエン教会 |

黒い部分がオリジナルの部材 |

ブリュールのテラス |

△マイセン

午後からは磁器で有名なマイセンへ向かった。1710年創業のマイセンの工房とミュージアムを見学したが、ていねいに作業工程を実演してくれた。マイセンの磁器は白い宝石という印象を持った。

マイセン工房にて |

サラやコップだけでなく美術品も |

白い宝石! |

美しいマイセン |

添乗員ガイドさんの旅の絵日記3

3月23日(水)ポツダムとベルリン

△ポツダム

ドレスデンのホテルを出発し、ポツダムヘ向かう。ポツダムでは世界遺産のサンスーシー宮殿を見学。プロイセン王のフリードリヒ2世が夏の離宮として建てたもの。壁がクリーム色に塗られた美しい建物で広い階段状の庭園が広がっていた。

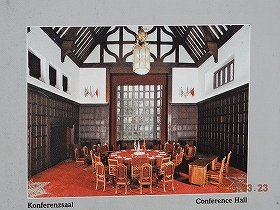

続いてポツダム会談で有名なツェツェリエンホーフを見学した。ヴィルヘルム2世が建てた館で1945年にポツダム会談が行われた場所である。

サンスーシー宮殿 |

サンスーシー宮殿 |

階段状の庭園 |

綺麗に整備されている |

ツェツェリエンホーフの内部 |

ポツダム会談が行われた会議室の写真 |

△ベルリン

続いてベルリン観光。ベルリンといえばやはり「ベルリンの壁」。百聞は一見に如かずであった。見るまではもっと大きく頑丈なものと思っていたが、想像よりも小規模であった。ハンマーで破壊することができる厚さだと思った。そもそもベルリンの壁はなぜ作られたのか。第2次世界大戦後、ドイツは西ドイツと東ドイツに分割された。東ドイツの中にあったベルリンも東と西の2つに分割された。西ドイツ・西ベルリンは米英仏のバックアップの下で資本主義、東ドイツ・東ベルリンはソ連の後ろ盾の下で社会主義であったため、徐々に経済格差が拡大してきた。するとより豊かな生活を求めて東ベルリンから西ベルリンへ亡命する人が後を絶たなかった。それは東ベルリンから西ベルリンへ渡り、そこから飛行機で西ドイツへ移動するのは可能だったからである。ソ連と東ドイツはそれを止めようといろいろと規制をかけたが動きを止めることはできなかった。そこでソ連と東ドイツ政府は、一晩で西ベルリンをすべてコンクリートの壁で囲んだのである。1961年のことである。それ以後、東西冷戦の象徴として28年間人々を分断したのである。

ベルリンにはもう一つの顔がある。それは博物館である。ベルリンには175以上の博物館・美術館があり、現在も建設中のものがあった。その中には日本の美術品も展示される可能性があるそうである。

最後にブランデンブルク門を見学した。近くの交差点内にベルリンの壁の後が残っていた。

ベルリンの壁 ブレジネフとホーネッカーのキス |

壁の厚みは薄い |

日本風の絵もある |

力作もある |

博物館島 |

ブランデンブルク門 |

3月24日(木)ワイマールとアイゼナッハ

△ワイマール

ベルリンのホテルを出発しワイマールヘ。

ワイマールといえばゲーテとシラーのゆかりの地である。シラーやゲーテの家などを見学した。ゲーテとシラーは親友であった。最初は互いによくは思っていなかったようだが、最終的にはなくてはならない存在になったそうである。真逆の性格の人間が友人になることで互いにいい影響を与え合い、友人になってからいい作品を生み出している。

ゲーテとシラーの像 後ろは国民劇場 |

シラーの家 |

ゲーテの家 |

ヴァイマール城 |

市庁舎 |

△アイゼナッハ

続いて世界遺産のアイゼナッハを観光した。アイゼナッハといえば宗教改革の創始者マルティン・ルターとバロック音楽の巨匠ヨハン・セバスチェン・バッハゆかりの地である。バッハは、9歳の時に母親、10歳の時に父親がなくなり、その後長兄に引き取られるという家庭的に恵まれない環境で育ったが、父親と長兄から音楽的教養をしっかり得ることができたようで音楽的には恵まれていたようである。宮廷楽団や教会に関係する中で積極的な音楽活動(演奏・作曲)を行い、後世の人から音楽の神様と呼ばれるような偉業を成し遂げた。特にベートーベンとメンデルスゾーンは信奉した。ベートーベンは「バッハは"小川"でなく"海"である」といったそうである。(バッハ(Bach)はドイツ語で小川を意味する。)メンデルスゾーンは、バッハの作った「マタイ受難曲」を発掘して世に広めたそうである。アイゼナッハではヴァルトブルク城、バツハの家、市庁舎を見学した。

ヴァルトブルク城 |

バッハの家 |

バッハ像 |

ルターの家 |

市庁舎 |

聖ゲオルグ教会 |

3月25日(金)ケルンとライン川ドライブ

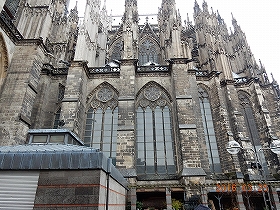

△ケルン

フランクフルトのホテルを出発し、世界遺産のケルン大聖堂へ。さすがに遠景も外観も内部も巨大で荘厳な建物であった。雨だったが観光客も多かった。数日前に隣国ベルギーのブリュッセルで同時テロが起きているせいか、大聖堂の正面に警察車両が駐留していた。

|

ケルン大聖堂正面 手前に警察車両 |

632年かけて建造 |

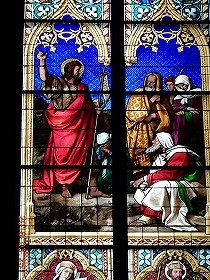

大聖堂内部 |

ステンドグラス |

△ライン川ドライブ~古城めぐり~

その後、ライン川に沿った道をドライブしながらリューデスハイムヘ向かう。川の両側には非常にたくさんの古城があった。途中、有名なローレライもあり、バスに乗ってはいるが、川下りをしているような感じであった。雨天の中をバスの中からしっかりシャッターを押した。

シュトルツェンフェルツ城 |

マルクスブルグ城 |

ネコ城 |

右がローレライ |

シェーンブルグ城 |

グーテンフェルス城 |

税関城 |

山の上がシュタールエック城 |

フュルステンベルグ城 |

ソーネック城 |

ラインシュタイン城 |

ライン川風景 |

続いてリューデスハイムヘ。リューデスハイムはこの旅行の初日にも訪れたので2度目の訪問になった。つぐみ横丁は前回と違ってにぎわっていた。白ワインのワイナリーの見学もあった。

にぎわうつぐみ横丁 |

リューデスハイム ワインの街 |

3月26日(土)

フランクフルトのホテルを出発し、空港へ。

ルフトハンザドイツ航空直行便にて帰国。関西空港へ着いたのは午前8時すぎ。お疲れさま。

添乗員ガイド有松さんの旅行絵日記4

☆ドイツのさまざまな顔

どの顔も日本にとって考える材料を与えてくれるものであった。

(1)電力事情:日本の福島原発の事故を受け、2022年までに原発を廃止する方針である。現在、原子力発電の割合は16%、褐炭が26%、石炭が19%、天然ガス11%、太陽光は4.6%、風力が7.3%。足らないところはフランスから買っている。ちなみにフランスは原子力大国である。旅行中、風力発電の”巨大扇風機”をよく見かけた。

(2)交通事情:ドイツといえばフォルクスワーゲン、BMW、アウディ、ベンツ、ポルシェ、OPELなど名だたる自動車メーカーのある国。そのことから自ずと次のような交通事情も想像に難くない。制限時速がない高速道路アウトバーンの存在。今でも一部の直線区間ではあるが乗用車に限って制限なしで走ることができるそうである。一般の高速道路は、乗用車で時速120kmか130kmに制限されている。バスやトラックは時速100kmまで。現在高速道路の通行料金は無料だが有料化の方向で検討されているそうである。なぜなら道路のメンテナンスに莫大の費用がかかるから。特にバス・トラックによるダメージが大きいので有料化はそこからになるそうである。ただし乗用車の有料化は検討中のようである。自動車メーカーの声が聞こえてきそうである。

日本と違う道路事情の2つ目は道路の通行は自動車優先で歩行者優先ではないということ。歩行者の飛び出しで事故が起こった場合、運転者の過失がゼロのケースもあるそうである。3つ目は昼間でもライトを点灯する車がほとんどであること。やはり事故が多いのではと思う。実際に旅行中に事故渋滞に遭遇した。ワゴンタイプの車の屋根部分が切り取られたように路上に落ち、その前にオープンカー状態の本体があった。片側2車線で追い越し車線の方は結構猛スピードで通行する車が多かった。しかも車間距離を取らない命知らずの運転であった。

(3)移民:ドイツは移民の国であり、移民の背景を持つ人は5人に1人。トルコ、イタリア、ポーランドからの移民が多い。移民はドイツ経済の底辺を支えており、8000万人の人口も支えている。難民問題に対して比較的寛容な方針を示したのにはこういう背景があった。

(4)消費税:現在19%で軽減税率が7%。軽減税率の対象がずいぶん複雑で細かい。いわゆる生活必需品が対象であるが、観劇・コンサートのチケットや書籍・雑誌が軽減されるそうである。生活を豊かにする教養・芸術などは生活に必須なのである。ドイツの文化レベルの高さを感じた。