2011年12月下旬、スペイン旅行に行ってきました。

12/26 monday

関西空港を飛び立ち3時間で北京到着。マドリードに向けて出発までに時間がありミニ北京市内観光がついていた。北京は寒いと思っていたが日本とさほど変わらない寒さだった。中心部を赤くライトアップさせた鳥の巣の形をしたオリンピックスタジアムやブルーにライトアップさせた水の泡状のプールなど夜でも楽しめるようにしてあった。北京の男性ガイドが、北京オリンピックの成功は中国人民みんなの成功させようという気持ちがあったからこそできたと説明に力を込めていた。

北京オリンピック会場

国家主導でなく国民(人民)レベルで成功させたと。短い間ながらミニ海外旅行になった。その後、北京空港に行き、12時間のフライトに突入。

途中、もう大分近づいただろうと思って確認したら、あと4時間だった。あと4時間というと新幹線で東京まで行くより長い時間なのだが、12時間の中では短く感じた。フライト中、案外眠ることができた。

12/27 tuesday

今日はスペイン滞在中一番移動距離が長い移動日である。時差ぼけの中、635kmの大移動。しかし以前イタリアで同様の経験があったのでさほど長いという風には感じなかった。635kmの中間地点にサラゴサZaragozaがあり、しかも約2時間の自由時間があったのでよかった。カテドラル「LaSeoラ・セオ」というカトリック教会が世界遺産になっている。川のそばに立つピラール聖母教会を川の対岸からローマ時代に作られたという橋とともにカメラ向けると絶景である。中世と変わらぬ絵になる。自由時間の中で街中を散歩したが日本の街中と比べてそれほど危険とは感じなかった。事前にスペインは治安が悪いと聞いていたがそういう雰囲気はなかった。観光地によるようである。

サラゴサ

カフェで1.7ユーロのパンとコーヒーのセットをたのんだ。ことばはスペイン語しか通じないので、壁に貼ってあったメニューを店の人が指差してくれ何とか注文できた。カフェの中も街中も穏やかな雰囲気であった。高級そうな毛皮のコートを着ている老婦人や犬の散歩をしている中年男性をよく見かけた。若い女性もファッション雑誌に載せてもいいような格好の人も多く、スペイン人のファッションに感心した。

12/28 wednesday

朝ホテルを出てすぐサグラダファミリアである。日本語で言うと聖家族教会というカトリック教会である。

サグラダファミリア

ガウディのライフワークであり、未だ建設中であるというのがすごい。斬新なデザインであり、現在人だけでなく未来人が納得する世界遺産である、と思った。続いてグエル公園。これもガウディが手がけたもの。ガウディの才能を見い出し、そのスポンサーであったグエルの依頼により作られた公園である。美術的なセンスのない私から見ると今まであまり見たことのない目新しさということでしか表現できないが、それがほぼ100年前ということに驚かされる。バルセロナはガウディの芸術展示場かと思った。

グエル公園1 |

新奇なデザインのグエル公園 |

12/29 thursday

バレンシアValenciaのホテルを出発してグラナダGranadaを目指す約500kmの旅。

3回のトイレ休憩を入れながらハイウェイをひたすら走り、スペイン南部のアンダルシアAndalucia州をめざす。16時頃、グラナダへ着く。最初にグラナダの町が見渡せる場所にバスの運転手が降ろしてくれた。古い町並みがこれまた絶景であった。続いてアルハンブラ宮殿の見学。じっくり日本人ガイドがていねいに説明してくれた。イスラムの芸術文化を堪能した。

アルハンブラ宮殿内 |

宮殿からの景色 |

この日の夜は家内と外へ出て夕食。ことばはわからないので作って売っている場所でこれと指差しできるところをさがした。するとピザ屋があり、わずか2ユーロで1人分の大きなピザを食べた。次にピザに似たケバブ(チキン)と野菜をピザの生地のようなものでくるんだファストフードを食べた。結構おなかがいっぱいになった。何とかなるものである。

12/30 Friday

グラナダのホテルをあとにToledoトレドに向かう。300kmほど走ってラマンチャ地方へ。 ラマンチャ地方は見渡す限り360度大平原だった。そしてそこにオリーブ、オリーブ、オリーブとずっとオリーブ園が続く、オリーブ王国だった。ラマンチャ地方で採れる作物は、オリーブ、ぶどう、サフラン。そこでワインが造られる。南の地方が赤ワイン、北へ行くほど白ワイン。なぜなら赤いぶどうがなるには日照時間が必要なため。

ラマンチャ地方の風車

ラマンチャ地方では有名な昔の風車群へ立ち寄る。穀物から粉を作るために風車を回したそうである。今は動かしていない。一部壊れかけていた。

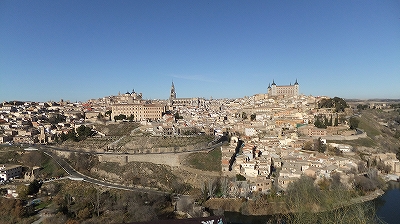

そしていよいよトレドに着く。西暦569年に首都になる。8世紀にイスラムのムーア人が入ってきて750年間いた。1492年アルハンブラが開城され、イスラム時代は終わる。トレドの街全体が見渡せる写真スポットでほぼ全景をカメラに納めた。それは中世から時間をとめたようである。イタリアのサンジャミニャーノを思い出した。しかし、こちらの方が規模が大きい。敵から守るために周りをタホ川に囲まれた場所を選んで街を作った。唯一北側のみ地続きなので城壁で守っている。川からゆるやかな丘に古い建物が立ち並び丘の上には教会などが立つ。昨日のアルハンブラにしてもこのトレドにしても歴史の時空を旅するのはやはり旅の醍醐味である。遠い昔の人が自分の歩いている石畳を同じように歩いていたかと思うとなぜか時間と空間を飛び越えているようないい気分になる。人の営みの連続性を感傷的に実感できる。そのトレドである老人の売り子が日本語のトレドの解説本を売りにきた。「司馬遼太郎も買った」と。

中世で時間が止まったようなトレド旧市街

■ミニスペイン語講座

ポル ファボール=pleaseの意味で使える。ウン カフェ ポル ファボールでコーヒー一杯ください。ブエノスディアス=a good dayの意味。 ベサメ・ムーチョ=キスして・もっと。

ラマンチャ=赤い土。グランヴィア=大きな通り。

■gitano ヒターノ (ジプシーのこと)について

ヨーロッパでジプシーが多いのがスペインとルーマニア。あちこちを転々と移動しながら、フラメンコの踊り手、農場の農作業の手伝いなどさまざまな仕事をして暮らす人々を指す。ジプシーということばは差別用語であるそうだ。一般的に移動型民族、貧困、無教育などが特徴としてあげられるが、定住させようとスペイン政府が賃貸マンションを提供したが結局定住しなかったそうである。山に洞窟を掘って住んでいた。また教育を受けさせようとしても拒むそうである。

高速道路沿いの看板

■ ここでスペイン人の生活や経済のことについて。

スペインはユーロ危機のひとつの原因でもあるだけに不景気である。公務員給与を5%~15%カットされたそうである。それよりも驚いたのは、雇用人口に占める公務員の割合である。ガイドさんが20%という数字を言われたのでネットで調べると13.7%、イタリアは14.2%、ギリシャは14.1%だった(2005年のデータ)。フランスの25.2%と日本の6%にびっくりした。数字の違いは公務員の定義だろう。日本でも郵政は公務員とはいえないが実質は今でも準公務員であろう。先進国はアメリカも含めて比率が多かった反面、日本は圧倒的に低い。公務員でなくとも終身雇用という日本的な雇用慣行が存在したことが大きいのではないか。

ローマ時代の円形闘技場

スペイン人の労働時間がおもしろい。普通の会社で午前9時~午後2時と午後4時から午後7時で昼休憩が2時間ある。この休憩の間に自宅に帰って家族と食事をして昼寝をする。残業などはしない。朝食はパンとハムと飲み物程度で昼を豪華にする。夕食は8時か8時半ごろから食べる。その証拠に今回の旅行での夕食時間も8時すぎてからが多かった。朝食をとって午前9時から働き午後2時何も食べないとお腹がすくので10時から11時にかけておやつの時間があるそうである。午後2時から4時の昼休みをシエスタというそうである。労働時間についても日本のようにきっちりとしていなくてゆるいそうである。日本人の性格の対極にあるのがスペイン人の性格とガイドさんが説明したが、ともかく日本人は何事にも几帳面だそうである。日本人からするとそれが当たり前なので気がつかないがスペイン人からするときっちりしすぎと感じるらしい。ひとつの例として、日本人は待ち行列で順番を守るのは常識だが、スペイン人は平気で割り込むそうである。今回の旅行で面白い場面に遭遇した。マドリード空港に着いて飛行機から降り、連絡通路を歩いているとスペイン人の警察官が特別にパスポートチェックを始めた。私がほぼ先頭集団だったので順序良くチェックを待っていると後ろから中国人らしき2、3人が待ち行列を飛び越えて警察官にチェックを早くしてくれと訴えに来た。それに対して順序をきちんと待っていたスペイン人男性が抗議をしたのである。この場ではスペイン人よりも中国人の方が図々しかったのである。この場面だけとらえてその国の国民性を論ずるのは軽率であろう。しかし図々しくなるにはそれなりの事情がある。13億の人がしのぎを削る国ではそうでないと生きていけない事情があると思う。

水道橋

スペインの山は乾燥していて、禿山に近いものが多かった。作物もアーンモンドやオリーブしか採れないようである。逆に言うと農作物が育たない土地を何とか人が住めるように有効利用しようとした人の知恵に感心した。

アンダルシア地方ではまだ闘牛はあるが、バルセロナでは闘牛場が廃止されていた。動物愛護協会が訴えたようである。

■バルハ = スペイン版オバタリアン、ラテン系人間は日本人と対極にあるといわれる。時間にルーズ。日本人やゲルマン人は約束の5分前に来るが、イタリア人やスペイン人はいつ来るかわからない。

■「やっつけ仕事」-何かやった後に最後に何かスキを残す。ホテルでもたいてい何かひとつ問題があるのがふつう。 「人口が120万人減った事件」-ちゃんと調べなかったことが原因。しかし、そういうスペインもルーズからルールへ変わってきた。離婚率は低い。