2014年の年末にモロッコ旅行に出かけた。北アフリカの西の端にある小さな国であるが実に多彩な顔を持っていた。アラブの顔、古代ローマの顔、ヨーロッパの顔、イスラムの顔、歴史の顔、大自然の顔等々。今までいろいろな国の観光をしてきたがその中でもトップレベルで印象深い国である。そもそもこの国に行くきっかけになったのは、同じ北アフリカのチュニジアへ行った際、一緒になった人々から異口同音に「モロッコはいいよ」と薦められたことである。実際に行ってみてチュニジアに勝るとも劣らないものであった。その一端をこれから紹介したい。

12/19・20 12+8時間フライトとカサブランカ市内観光

羽田空港からドーハ経由でカサブランカ空港を目指した。ドーハまでの飛行機は出発が30分以上遅れ、12時間という苦行に拍車をかけた。しかも、カタール航空のこの飛行機は座席空間が狭く感じたのでよけいに厳しい修行に感じた。しかし夜間飛行だったので何とかしのいだ。次のドーハからの飛行機は一転、狭苦しさをあまり感じなかった。座席が最後尾に近く、この席から横の席数が少なくなっていたので通路が広かった。前の12時間に比べ今度は8時間なのでよけいに楽に感じた。

のべ20時間をかけ、午後3時頃カサブランカ・ムハンマド空港に着いた。やや長い入国審査を通り、専用の大型バスに乗り、早速カサブランカの市内観光に向かった。

最初は、20世紀の中で後世に残る建造物の一つといわれるハッサン2世モスクである。大理石を使った豪華な造りの巨大な建物で、内部で25000人が礼拝できる大きさである。まだ新築したばかりのような新しさが感じられた。驚くのは建築費のほとんどを国民の寄付でまかなっているということ。国民の90数%がムスリム(イスラム教徒)であり、その信仰心の篤さがうかがえる。

次はムハンマド5世広場へ行く。新庁舎や郵便局などが集まっている街の中心部にある広場で公園という感じであった。ところでムハンマド5世とはモロッコの現国王ムハンマド6世のおじいさんでハッサン2世はそのお父さんである。短時間の観光の後はホテルへ。

ハッサン2世モスク |

21世紀で後世に残る建造物 |

ムハンマド6世広場 |

12/21 首都ラバト市内観光、古都メクネスとローマ遺跡ボルビリスの観光

△ラバト市内観光

カサブランカは経済都市で、ラバトは首都である。したがってラバトには王様であるムハンマド6世の王宮がある。王宮は広大な敷地に整備された広場と建物があり、警備するものだけで2000人いるそうである。王宮の次はハッサンの塔とムハンマド5世の霊廟の見学である。入口では伝統的な軍服を着て、馬にまたがっている警備兵が1組で門番をしていた。写真を撮らせてもらい、門をくぐると高い塔が目に入った。ハッサンの塔である。40mの高さで1191年に創建されたそうである。じつは未完成で本来80mにする予定だったそうである。ムハンマド5世霊廟は立派な白い建物で内部に石棺が安置されていた。ムハンマド5世はモロッコの近代化を進めた王で国民の信頼も篤かったようである。

王宮 |

警備兵など |

ムハンマド5世霊廟の衛兵 |

ハッサンの塔 |

霊廟 |

霊廟内部 |

△メクネス

首都ラバトから東へ約130kmほど走ったところに古都メクネスがあった。モロッコの歴史の中で初めて安定した国家が築かれ、その首都となったのがこのメクネスであった。旧市街のメディナは城壁に囲まれており、「モロッコのベルサイユ」と言われている。城壁の出入口の一つにマンスール門がある。その前がエディム広場である。

マンスール門 |

エディム広場 |

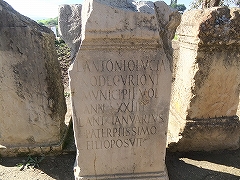

△ボルビリスの古代ローマ遺跡

メクネスから約60km離れたところに世界遺産にもなっているボルビリスの遺跡がある。今から約1700年前のローマ時代の遺跡である。土木建築技術に長けたローマ人が作った石づくりの建築物がたくさん林立する古代都市である。当時の人々の生活ぶりがわかるような遺跡である。例えばモザイクのタイルでいろいろな絵を描いている住宅の床など。また共同浴場や共同トイレ、さらには一緒に日光浴をした場所など。当時の建物の全景が想像できるようにするためと壊れるのを防ぐためにかなり修復が施されていた。したがって保存状態が比較的よい。古代ローマ人にとっては現在のようにヨーロッパとかアフリカという区別はなく、地中海を囲む地域すべてが自分たちの国ということだったので、モロッコにもチュニジアにもこのような遺跡がたくさん残っている。日本に帰って、「アフリカでローマ遺跡を見た」というと不思議な顔をされることが結構あった。

|

|

|

|

|

|

ボルビリス遺跡見学の後、フェズに向けて移動。それにしてもなだらかな丘陵地帯に広がるのどかな田園は素晴らしかった。

12/22 フェズ旧市街観光

△フェズ

フェズは日本の京都のような存在である。モロッコ最初のイスラム王朝の都であった。ムーレイ・イドリス1世はバグダッドで反乱を企てるが失敗。そしてモロッコへ亡命した。先住民のベルベル人の信頼を得て、この地で王朝を起こした。そしてムーレイ・イドリス2世がフェズ川の西岸に都を建設。この時、チュニジアのケロアンやスペインのコルドバから移民を受け入れた。川の右岸のアンダルース地区には、先住民のベルベル人とイベリア半島からの移住者を受け入れた。やはり当時の人々にとってもヨーロッパとアフリカという区別はなかったようである。いや現在においてもアフリカからフランスなどのヨーロッパ各国への出稼ぎや移民が多く、ヨーロッパとアフリカという区別はないのではないだろうか。そういうl区別は遠く離れた日本人独特の感覚かもしれない。

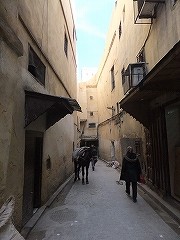

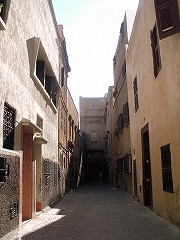

この街は世界一複雑な迷路の街であった。日本人だけの自由行動は実質的に不可能である。ガイドの後を一生懸命ついていかないと迷子になるのである。同じツアーの人で実際に迷子になりかけた人もいた。とにかく道が狭いので基本的な移動手段は徒歩。自動車は入れない。バイクがやっとであるがそれも時々見かけるぐらい。荷物を運ぶのは荷車、それもフェズ専用に作られたような幅の狭いもの。近代化に慣れた日本人からすると不便この上ないが、長年住んでいるとこの空間に順応していくようである。いろんなものを売る店、いろんなものを作る人など働く人が生活をしている。生活感あふれる面白い街である。

※モロッコとヨーロッパ

何と700万人のモロッコ人がフランス・スペイン・イタリアなどのヨーロッパへ出稼ぎに行っているそうである。逆にヨーロッパの人々が観光目的でフェリーを使い車で訪れている。ヨーロッパ・ナンバーの車をよく見かけた。地中海の周りにある国の人々にとって、国境の意識はあまりないように思える。

|

|

陶器を売っている店 |

皮染めの染料を入れたバスタブのようなものがたくさん |

ブーシュルード門 |

ブーイナニア・メドレセ |

12/23 フェズからアトラス山脈を越えてサハラ砂漠のエルフードへ

基本的に移動日ということでバスの中で退屈するのではと思っていたがその正反対であった。車窓からの景色が大変素晴らしかった。

フェズからアトラス山脈の山越えをしてサハラ砂漠の観光拠点エルフードへの道のりである。アトラス山脈に近づくにしたがって徐々に雪が増えていき、しまいには雪化粧した高原地帯に達した。バスはそこで止まってくれ、雪上を歩かせてくれた。雪は結構硬かった。標高2178mのザード峠を越え、今度は乾燥地帯に徐々に近づいていく。途中、ズィズ渓谷にも立ち寄った。途中、「モロッコのグランドキャニオン」というような幾層もの峰が重なった壮大な絶景があった。美しい湖もあり最高の景色であった。

|

|

|

|

※コルクの木と飲酒

今回の旅で初めて知ったことのひとつにコルクがある。バスの車窓からコルク畑と山羊の放牧をよく見かけた。コルクの木は樹皮がはがされていた。たくさん生産されてヨーロッパへ輸出しているそうである。考えてみれば地中海を挟んで対岸のフランス・スペイン・イタリアなどはどの国もワインが有名である。モロッコは国民のほとんどがイスラム教(スンニ派)であるため飲酒は禁止されている。ただ欧米や日本ほどではないが飲む人は結構いるようである。モロッコ製のワインもあり、スーパーにアルコールを売るコーナーもあることがそれを証明している。またモロッコはアフリカとはいえヨーロッパに近いのでその影響も受けやすいことからそういう状況も理解できる。

12/24 メズルーガ大砂丘(サハラ砂漠)とトドラ渓谷

△砂漠の日の出鑑賞

夜明け前、エルフードのホテルから4輪駆動車で1時間ほどかけてメズルーガ大砂丘へ。車を降りて真っ暗の中を八甲田山雪中行軍のごとく30分歩いて砂丘へ登った。砂の中を歩くのは結構体力を使うものである。徐々に空が明るくなってきて太陽が顔を出した。この砂丘は見渡す限り砂ばかりというのではなかった。池がところどころにあるのである。チュニジアの時の風景とは違った風景であった。そもそも砂漠には岩石砂漠と砂砂漠があり、サハラ砂漠は80%が岩石砂漠で20%が砂砂漠だそうである。砂漠の日の出鑑賞後、テントの中で朝食をとった。これがよかった。砂漠の中と思えないぐらいの豊富なメニューで砂漠のオープンカフェという感じであった。

|

|

|

|

△地下水道溝跡

移動途中、こんもりした地下水道溝の跡がたくさん見られた。これはアトラス山脈を水源とする地下水を何kmも先にある街や農地まで送りこむ灌漑システムの跡である。1200年以上も前に作られたものだそうである。形は井戸のような穴である。土木機械のない時代だけに先人たちの汗の結晶である。

|

|

△ティネリールの大パノラマとトドラ渓谷

トドラ渓谷へ行く途上、ティネリールの景色がとてつもなくすばらしかtった。映画のシーンに出てくるような風景であった。グランドキャニオンのような山を背景にしながら角ばった古い家々が密集した街並み、その前に緑の林が茂る。天気も晴天で最高の大パノラマであった。そしてトドラ渓谷に着いた。高さは約300m。山からの透き通った清浄な水が流れていた。乾燥した地域が多いと思っていたモロッコで清流を見たことは驚きであった。そういう意味でモロッコは地学や地質学の研究には最適の国ではないだろうか。変化にとんだ地形に研究者でなくとも魅了される。その後、ワルザザードへ向かう。

|

|

|

|

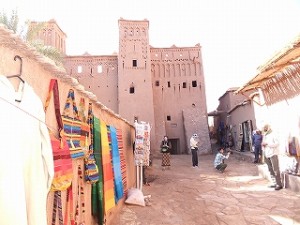

12/25 アイト・ベン・ハッドゥ

ワルザザードからアイト・ベン・ハッドゥへ向かう。途中、映画撮影村アトラスコーポレーションに立ち寄る。有名な映画の撮影が行われたスタジオで広大な土地にいろいろな映画のセットがあった。周辺環境がいわゆる荒野という雰囲気なので映画には最適だと思った。それだけに非日常的な風景である。ほどなくアイト・ベン・ハッドゥに到着。こんもりとした禿山の丘に赤茶けた土壁で作った角ばった古い住宅が密集。周辺は住宅と同じ赤茶けた色をした荒野。遠くには雪山が見える。丘の前に川が流れ橋が架かっており、それを渡って、アイト・ベン・ハッドゥの頂上へ登る。頂上からの景色gは360度のパノラマであり、形容するのが難しいすばらしいものであった。感動した。とにかく、今まで見たことのない絶景である。私は今回のモロッコ旅行で一番推薦する場所である。古い住宅であるが今でも6組の家族が住んでいるそうである。土壁のため雨がたくさん降ると崩れ、メンテナンスが大変だそうである。

|

|

|

|

|

|

アイト・ベン・ハッドゥを後にして、アトラス山脈を越えマラケシュを目指す200kmの移動。砂漠側からアトラス山脈経由で大西洋側のマラケシュまでの道のり。山脈越えは標高2,260mのティシュカ峠である。峠までと峠から後で景色が一変する。砂漠側は樹木がほとんどない禿山であったが、大西洋側は緑の木々が徐々に増えていった。とにかく今日はバスに乗っている時間は長かったが、景色が雄大で素晴らしく退屈しなかった。映画「ミッション・インポシブル」のロケ地としてもモロッコの観光地が使われているそうである。納得である。

※「カスバの女」

添乗員さんの計らいで懐かしいメロディーを聞かせてもらった。「ここは地の果てアルジェリア、どうせカスバの夜に咲く、~ 明日はチュニスかモロッコか~」ずいぶん古い歌であるが私より若い人でも結構知っている曲である。ワルザザードからティネリール、そしてアイト・ベン・ハッドゥがカスバ街道と呼ばれる道沿いにある。カスバとはベルベル人が外敵の侵攻から守るために作った要塞で、赤い土を固めて作った建物である。印象深いのは、外敵を防ぐ目的の建物だけに道路沿いに玄関のようなものがないことであった。もちろん出入りするための入口はあるが、現代人が作る住宅の玄関のように人を歓迎して受け入れる目的の入口ではないので装飾的なものはない簡素なものだった。

12/26 世界遺産マラケシュ旧市街観光

マラケシュの旧市街もフェズほどではないが、住宅や商店が密集して入り組んでおり、狭い道を人や馬や自転車・バイクが行きかっていた。

△クトゥビアの塔

1199年にアブド・アル・ムーメンが建てたもので高さは77m。なぜか数字がそろっている。

△バビア宮殿

19世紀後半に、大宰相の私邸として作られた宮殿でスペインのアルハンブラ宮殿にも負けない装飾や模様が施された建物であった。4人の妃の部屋があり、第1妃の部屋は他の3つの部屋に比べて少し豪華であった。第1妃が王の相手をする女性を誰にするか決めていたそうである。

夕方から馬車に乗って新市街から旧市街にかけてゆっくりと観光した。しかし、自動車、バイク、自転車、そして馬車が競争するかのように交錯する交通事情であり、少し危ない感じであった。その後、そのままマラケシュ観光の定番ジャマ・エル・フナ広場へ馬車で乗り付けた。大道芸人、物売り、いろいろなものが食べられる屋台、普通の商店などが集積した活気のあるエンターテインメント広場という感じであった。ただ現地ガイドさんからナップサックは後ろでなく前に掛けるようにというアドバイスがあった。これだけの人が集まっていれば、そういう人がいても不思議はないと思うぐらいのにぎわいであった。

|

|

|

|

|

|

12/27 アル・ジャディーダ

アル・ジャディーダはポルトガル様式を残した都市である。16世紀の初めにポルトガル人が築いた要塞都市で18世紀後半まで住んでいたそうである。ポルトガル人が出て行った後はもちろんモロッコ人が住んでいる。外敵から攻められても要塞内で生活できるように巨大な地下水壕を作っており、今でも見学可能である。

|

|

|

|