ロバで荷物を運ぶ少年

2014年8月15日から8日間ウズベキスタンを旅行した。

8/15 成田からタシケントへ

成田空港から直行便でタシケントまで約9時間で到着した。今回はわれわれ夫婦を含めて3人のツアーで添乗員なしのため、タシケント空港の建物から外に出て、日本語ガイドのアリさんと会うまでやや不安な気持ちを持った。ウズベキスタンでは、セキュリティ上の理由から現地ガイドは空港の建物に入れないのである。アリさんは法政大学への留学経験があり、日本語が上手な24歳の好青年であった。(日本語ガイドはヒヴァからウルグベクさんに代わり出国までお世話をしてくれた。彼も日本語が上手で日本への留学経験があった。)

タシケント市内で最初に目についたのは街路樹で、腰のあたりまで白く”ペンキ”が施されていた。もちろんペンキではなく虫よけの薬剤だった。雨量が少ない国で樹木を大切にすることの意味が感じられた。

ガイドさんからわれわれに対して質問があった。「なぜウズベキスタンに来たんですか?」ツアー参加者3人全員返事に困った。正直に言えば「何となく」なのである。アリさんは、99%の日本人が来ない国である、と強調していた。そこで私は強いて「親日の国であるので親切にしてくれると思った」と返答した。そうするとアリさんは、「それに応えられるように(努力)します」と答えた。この会話から、今まで行ったどの国のガイドよりも日本語が堪能であると感じた。また、現地のさまざまなサービスも良かった。タシケントのホテルで朝食5時がOKだったのはびっくりした。通常、ボックスランチが一般的である。

▼タシケントのホテルにて

ホテルのロビーにインドからの観光客が大勢いた。その中の一人にこちらから声をかけた。そうすると待っていたというように応えてくれた。カタコトの下手な英語で、「インドへ行ったことがある。タージマハルへ行った。」と話したら、「あなたは仏教徒か?」と訊かれた。「そうだ」と言ったら、「ブッダガヤがいい、ぜひ行ってみたら。」と言われた。案外簡単な英語で話してくれたので話がはずんだ。

8/16 ヒヴァ観光

タシケントから西へ750km離れたヒヴァへ国内線で飛んだ。2時間半の飛行時間中のほとんどが砂漠=不毛地帯の景色であった。移動に車でなく飛行機を使う理由がわかった。ウズベキスタン航空は国際線を利用すると国内線がたしか無料になるはずである。ウルゲンチ空港から車で30分、ヒヴァに着いた。

ヒヴァは外敵の侵入を防ぐため、2重の城壁があり、その内側の城壁に囲まれた内城をイチャンカラという。その内城の西門を入ると、高さはそれほどではないが直径が大きい青い巨大な円柱状の塔が目に入った。カルタ・ミナールという塔で、創建当初100m以上の高さのものを建てようとしたが、大きすぎたこともあり29mになったそうである。その塔のすぐそばにイスラム教の元神学校(ムハマド・アミン・ハンのメドレセ)があり、それが2日目のホテルであった。驚くと同時にわくわくした。いわば世界遺産の中の建物へ宿泊である。かつてイスラム教を学ぶ学生の部屋をホテルに改装していて、本当に興味深い印象的なもてなしであると思った。通常のホテルとしての施設・設備は確かに上質とは言えないが、歴史を体感する観光スポットとしてはこの上ないものであった。大雑把な形をいえば、ロの字形で部屋が中庭を囲んでいて、どの部屋も入口が中庭に面しているのである。ホテルの部屋に荷物を置いて、徒歩でイチャンカラ(内城)を観光した。王様の館があり、一番高いところから内城全体が一望できた。「ヒヴァの斜塔」といわれる傾いた塔や213本の木製の柱で礼拝堂の建物を支えるジュマ・モスクも見ごたえがあった。今回の旅行でイスラム教の施設における用語を3つ再確認した。それは、ミナレット:塔、メドレセ(マドラサともいう):神学校、モスク:礼拝堂である。内城には20のモスク、20のメドレセ、6基のミナレットが残されており、中世の雰囲気が漂うこじんまりとした街であった。東門の近くにはかつて奴隷市場があったそうで、今はバザール(市場)になっていた。地域の特産物がたくさん売られていて、賑わいでいた。

ここヒヴァは砂漠に囲まれていたことと、外壁と内壁に守られていたため、チンギスハンですらここまで来ることができなかったそうである。そのため古い街並みが古いままで残されたのである。したがって観光客などの人通りが少なくなる夕方歩いてみると、自分は今どの時代にいるのだろうかという気分にさせてくれる。”時空旅行”を体験できた。

8/17 ヒヴァからブハラへ大移動

馬車やロバの荷車が結構走っていた。道路は高速道路ではなく、一般道だった。片側2車線ぐらいの幅はあるが路肩は土だった。2時間ぐらいこういう道を走った後、今度はできたばかりの近代的な道路を100km以上走った。この道はヒヴァとブハラ間を結んでおり、かつては12時間以上もかかる悪路だったそうである。とにかく荒野の中をまっすぐな道が延々と続くのである。草木がほとんど生えていない荒野というよりも準砂漠といった方が合うかもしれない。したがって日本のようにサービスエリアや道の駅のようなものは一切ない状態が何時間も続く。そこで、トイレは必然的に「青空トイレ」になる。勾配があるのでどこでも使用可能であった。海外旅行では初めての経験である。

それでも途中アムダリア川が見え、緑色の平原が見えた。そのむこうはトルクメニスタンだった。ヒヴァはホレズム州にあるが、ホレズムとは「太陽の国」という意味で、年間300日は雲一つない晴れの天気が続くそうである。かつてホレズム王国があったところである。ホレズム国の人々はアムダリア川の流れが変わるたびに住む場所を移動したそうである。現在の日本のように護岸工事は施されていないわけだから納得できる。都城の跡が数百kmにわたって点在し、その数は1000を超えるそうである。人間とアムダリア川の格闘である。

今ホレズム地方では綿花畑が広がる。それによって大きな問題が起きている。アムダリア川の水が綿花栽培に使われすぎたため、川の水が流れる先のアラル海を干上がらせてしまったのである。カスピ海ほど大きくはないが地図上にはっきりと記載されているアラル海が今はほとんどなくなっているそうである。

8/18 ブハラ観光

●サーマーニ廟

中央アジア最古のイスラム建築で10~11世紀に作られたそうである。立方体の上にドーム型の屋根が載せてあるというような形をしている。焼き煉瓦づくりで黄土色をしており古さを感じさせるものであった。なぜチンギスハンに破壊されなかったかというと、土に埋もれていたからだそうである。

●アルク城

ブハラ・ハンの居城である。ハンとは王様のこと、チンギスハンのハンも同じ意味である。やはり黄土色で堤防のような高い城壁に囲まれた城塞都市であり、3000人が住んでいたそうである。したがって王様の施設はもちろんのこと、モスクもあった。1917年のソ連成立まで王が住んでいたということである。

●カラーン・モスク

ブハラのシンボルといえるものでミナレットは46mもある。なぜチンギスハンに壊されなかったか。【伝説:チンギスハンが塔を見上げたら帽子が落ちた。ハンは腰をかがめて帽子を拾った。この塔は私に頭を下げさせた立派な塔だと言って壊さなかった。】他にも説はいろいろあるそうで真偽のほどはわからない。

●チャシュマ・アイユブ

とんがり帽子とドームが2つあるという変わった形の建造物である。チャシュマとは泉のことで今でも泉が湧き出ているそうである。おとぎの国の建物のような感じであり、地元の観光客も家族連れで訪れていた。

●バラハウズ・モスク

ブハラ・ハン専用のモスクである。ハウズとは池のことで、モスクの前に池があり20本の柱が水面に映し出され、合計40本の柱を持つモスクと言われている。

8/19 ブハラからシャフリサーブス経由でサマルカンドへ460km車で移動

今回2回目の大移動日である。シャフリサーブスへ着いたのは午後1時すぎであった。道中、整備された道路も部分的にあったがおおむねマッサージ付きの悪路であった。ガイドさん曰く、夏と冬の寒暖差が激しいので道路が痛むそうである。車窓からの景色はほぼ砂漠というところが多かった。どちらにせよ山らしい山はシャフリサーブスへ着くまでなかった。360度地平線という風景であり、乾燥に強い草木が水のほとんどないところで懸命に生えていた。道路を走っている車はほとんど窓を開けて走っており、エアコンを使っている車は非常に少なかった。午前中は確かに窓を開けると風が入ってきて気持ちよかった。しかし午後からはエアコンがほしくなる暑さだった。ウズベキスタンの人はエアコンなしで窓からの風で暑さをしのぐことに慣れているようであった。エアコン無しでは車に乗れなくなった自分を含めた日本人がなんだか軟弱に思えた。

●シャフリサーブス観光

ウズベキスタンでは歴史上の英雄としてティムールは誰もが知る存在である。彼の生まれ故郷がシャフリサーブスである。彼は巨大な宮殿やモスクを建てた。後の王に壊されたが遺跡として残っている。一部が現在修復中であった。現在残っているものからその巨大さがわかり、ティムールの力の入れ様が想像できる。15世紀の建造物で500年の風雪に耐え、ティムールの熱い思いを今に伝えている。建造物の中に自分の墓も用意したが結局本人の希望とは違いサマルカンドに埋葬されている。

●のどかな農村地帯

シャフリサーブスを後にしてサマルカンドへ向かった。途中の景色は今まで見なかった山が見えた。しかし何も生えていない禿山であった。そして農村地帯があり、スイカやメロンを道端で売る人、炎天下ながら鍬を振り上げ畑を耕す人、ロバの馬車で農作物を運ぶ人、山羊や牛を放牧させる人、などなど。日本とはちょっと違う光景であった。

8/20 サマルカンド観光

●レギスタン広場

ウズベキスタンといえばこの広場が一番有名である。ホテルから徒歩で広場へ行き、広場正面のティラカリ・メドレセに向かって右側のシェルドル・メドレセの見学をした。入口のアーチにライオンが鹿を追う姿が描かれている。ライオンの背中には、人の顔をした太陽が描かれている。偶像崇拝を禁止するイスラム教としては珍しいものである。メドレセの内部は、神学校の学生の部屋が中央広場を回廊のように囲んでいた。

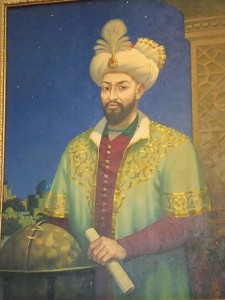

次は正面向かって左側のウルグベク・メドレセの見学をした。3つのメドレセで一番古く1420年建立である。天文学者でもあったティムールの孫であるウルグベクが建てたものである。正面のアーチに星の絵が描かれていた。シェルドル・メドレセはウルグベク・メドレセの200年後にそれを模して造られたそうである。お手本になったウルグベク・メドレセの内部はやはりシェルドルと同じような作りだが、樹木が植えられたりしてきれいに整備されていた。神学生用の部屋はいろいろな民芸品の店になっていた。個人が国に家賃を払って商売をやっていた。その店の一つに入り、さらにその奥にから礼拝場へ入ることができた。(ガイドさんの人脈?)もちろん一般観光客は入れないそうである。

最後にティラカリ・メドレセを見学した。1660年に建立されたもので、金の装飾が施された美しい天井が印象的だった。

●ビビハニム・モスク

ティムールが妃(ビビハニム)のために作ったモスクで1404年に完成した。中央アジア最大のモスクである。ティムールがかなり力を入れて作ったものだが、あまりに完成を急がせたため壊れるのも早かった。本当は廃墟のようになっていたのを修復して現在のようなきれいな状態にしたそうである。before・afterの写真があったので購入した。

●シャーヒ・ズィンダ廟群

ティムールゆかりの人々を祀った廟がたくさん並んでいた。一般の人々の墓地も隣接しており、珍しかったのは墓石に故人の写真や肖像画が刻印されていたことである。日本にはない風習であり、墓参りをする人にとっても祀られている人にとってもプラス効果の大きい方法ではないかと思った。

●ウルグベク天文台

1年365日の正確な時間計算を今から600年前にわずか1分以内の誤差で計算した。その事実に驚くばかりである。科学技術、歴史、人間の英知について再認識させてくれた。今回私が一番興味を持ったものである。天文台といっても現在のような大きな望遠鏡があったわけではなく、地上3階地下3~5階ぐらいで地上部分は円筒形の建物で、地下部分は円弧の形をしたレールのような建造物(分度器のようなしくみ)があるだけである。最上部に太陽の光を取り込む穴があり、その光を建物内部にある巨大な分度器のようなものに映し出し、時間計算を行うのである。ティムールの孫であるウルグベクがこの天文台を使って計算した1年の時間は、365日6時間10分8秒だったそうである。誤差は1分以内。現代人が先人の科学技術が遅れていると考えることの愚かさを痛感した。祖父のティムールは世界史に名を残したが、孫のウルグベクは天文学に名を残した。

▼ホテルの近くで散髪屋へ

ホテルの近くにたまたま散髪屋があったので行ってみた。ウズベキスタンでは一般的にウズベク語とロシア語しか通じない、英語は通じないと聞いていたが正にそのとおりであった。言葉が通じないのに家内と二人がかりで身振り手振りで何とか散髪をやってもらった。コミュニケーションはことばだけではないと思った。散髪のやり方は日本でやってもらうのと同様で最初バリカンで刈り、そのあとハサミで整える方法であった。散髪をやってくれた若い男性のヘアスタイルが日本人から見ても標準に見えたのであなたのように刈ってくれと頼んだ。散髪屋さんにとってもおそらく初めての経験だったこともあり、非常にていねいにやってくれた。カットのみだったので料金は250円ぐらいであった。

ことばは通じずとも何とか散髪

8/21 サマルカンドからタシケントへ鉄道で移動

中国の鉄道などと同様、プラットホームから列車に乗るためには入口の階段を登って車内に乗り込むスタイルであった。今回われわれが乗った客車は、個室式になっており、3名座席がテーブルを挟んで向かい合わせになっていた。われわれ夫婦はウズベク人の家族と同席であった。その中のこどもがあまり見たことのない外国人であるわれわれをもの珍しそうに見ていた。テレビが両側の上方にあり、ドラマが放映されていた。発車時刻や到着時刻はほぼ予定通りで、3時間20分でタシケントに着いた。

●日本人墓地

第2次世界大戦後、ソ連に抑留されて強制労働を強いられた日本人でこの地で没した79名を埋葬した墓地である。日本に帰りたくも帰れなかった無念の思いを少しでもなぐさめようときれいに整備されていた。

●ナヴォイ劇場

これもタシケントに抑留された日本人によって建てられたものであった。1966年に地震があったとき、びくともしなかったそうである。日本人の器用さ、勤勉さなどその優秀さが証明されたようである。ウズベク人もほめたたえていた。こういう場面に直面することが、海外旅行をやめられない理由となっている。

●工芸博物館

さまざまな陶器、スザニという壁掛け、アトラス・アドラスという女性の民族衣装などたくさんのものが展示されていた。

▼ウズベキスタンの夏

元来、海に面していない内陸の国であるため、冬は寒く夏は暑いはずである。しかし今回訪問した地域でタシケント以外は朝夕は結構涼しく過ごしやすかった。日中も日陰に入ると温度が下がり、それを上手に利用すればそれほど暑くない。少なくとも日本に比べれば過ごしやすいと思った。タシケントは日本の蒸し暑さに近いものがあった。(個人的な感想)

▼ウズベキスタンのセキュリティ管理

空港でのセキュリティ・チェックは厳しかった。出国のチェックも3回通った。荷物は中身まで見られ、靴も脱いでゲートをくぐった。現地ガイドは空港の建物すら入れない。結局、ウズベキスタンの地理的環境、つまり隣接する国や近くの国を見たらその厳しさが理解できた。また、国境がすべて陸地である国と海という大きな堀で囲まれた日本とは必然的に違うと思った。密入国や不法侵入のしやすさは島国の比ではない。

長距離の移動で何度か関所のような検問を通った。われわれの乗った車も一度止めれれ、運転手が何か書類のようなものを持っていきチェックを受けていた。

査証とパスポートは当然必要であるが、それにすべてのホテルの滞在証明書と税関申告書(入国の時に書いたものと出国の時に書いたもの)が出国時に必要となる。すべてパスポート入れに入れておくと便利であった。今後のいい学習になった。