2015年8月中旬、念願の中国四川省旅行に行った。以前から九寨溝(きゅうさいこう)や都江堰(とこうえん)に行ってみたいと思っていたがいろいろな事情でかなわなかった。それがやっと実現した。成田空港から約6時間で成都空港に着いた。

パンダの赤ちゃんを間近で

パンダを人工繁殖させ野生に戻す研究を行っている成都パンダ繁育研究基地でパンダを堪能。驚いたのは保育器の中にいる生まれて間もない赤ちゃんパンダを間近で見ることができたことである。日本では繁殖がなかなかうまくいかないという新聞記事をよく見たものだが、さすが本家本元である。大人のパンダは平均体重120kgあるが赤ちゃんは120gしかない。世界で1,600頭しかいないそうでその希少性がわかる。1日に30kgのササを食べるため1日の60%は食べているそうである。(1日の30%は睡眠。)意外なことにパンダは肉食動物でササがない時は肉も食べるそうである。

成都大熊猫(パンダ)繁育研究基地 |

保育器の中のパンダの赤ちゃん |

|

九寨溝 ~この世のものと思えないエメラルドグリーンの湖、樹木と川の共存、迫力のある瀑布~

今回の旅行のメインともいうべき九寨溝の風景である。九寨溝へ入って最初は諾日朗瀑布(だくりつろうばくふ)という九寨溝最大の滝を見学した。水量が多く勢いがある滝であった。次に鏡海(きょうかい)という湖を見学した。ちなみに観光スポット間の移動は九寨溝内専用のマイクロバスであったので楽であった。この鏡海で最初の感動である。正に鏡のように周辺の山々を映し出す湖面、透き通ったエメラルドグリーンの湖水の中に沈んでいる木々がくっきりと見えるのである。その美しさに魅了された。午前中の限られた時間しか”鏡”にならないということで中国人ガイドさんが配慮してくれ、一番いい状態の”鏡”で見せてもらった。ここまでの苦労が吹き飛んだ。

次は五花海である。

鏡の湖である鏡海 |

午前中の風のない時でないと鏡にならない |

五花海 |

五色の湖という意味の五花海 |

一番大きな湖の長海 |

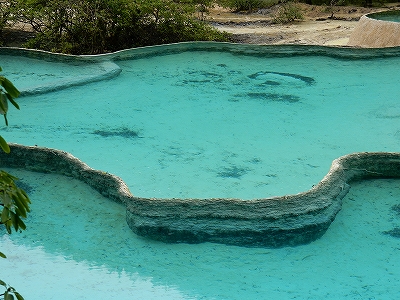

五彩池 |

五彩池 |

九寨溝で一番美しい五彩池 |

樹木と川が共生 |

珍珠灘瀑布 |

諾日朗瀑布 |

|

黄龍~エメラルドグリーンの棚田~

九寨溝からバスで3時間の黄龍へ向かう。九寨溝の標高は約2,100m~3,000mであるが、黄龍は約3,100m~3,600mということで、日本でいえば富士山かアルプスに相当するということで、事前に高山病予防のダイアモックスという薬を飲んでおいた。おかげで幻想的なエメラルドグリーンの棚田をこの目で見ることができた。それにしても中国はすごい。九寨溝から130kmのところにそれに勝るとも劣らない絶景がある。ひとつずつ見ても素晴らしいものが2つもある。約8kmの高山ハンキングであるが、ゆっくりとしたペースで休みながら、酸素缶を吸って時間をかけて回ったのがよかったと思う。黄龍の観光地内は、歩道は整備されているが、車も自転車もダメなのですべて徒歩で歩くしかない。したがって物資やごみなどの運搬も人力でしていた。登山の強力(ゴウリキ)のようであった。

黄龍へ着く少し前に標高4,007mの雪山という峠に立ち寄った。あいにく雲の中に入っていて岷山山脈は見ることができなかった。しかし日本では経験できない高さであった。少し空気が薄いのは感じた。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

都江堰、2300年前の水利施設が今も現役!

先人の知恵に正に感動した。2300年前に作られ、今も現役で機能している古代の水利施設である。この水利施設が作られたおかげで成都平原が豊かな穀倉地帯になったそうである。このことが始皇帝に秦という名で中国初の統一を成し遂げさせる背景になったそうである。こういう事実を知ると歴史の見方が変わってくる。

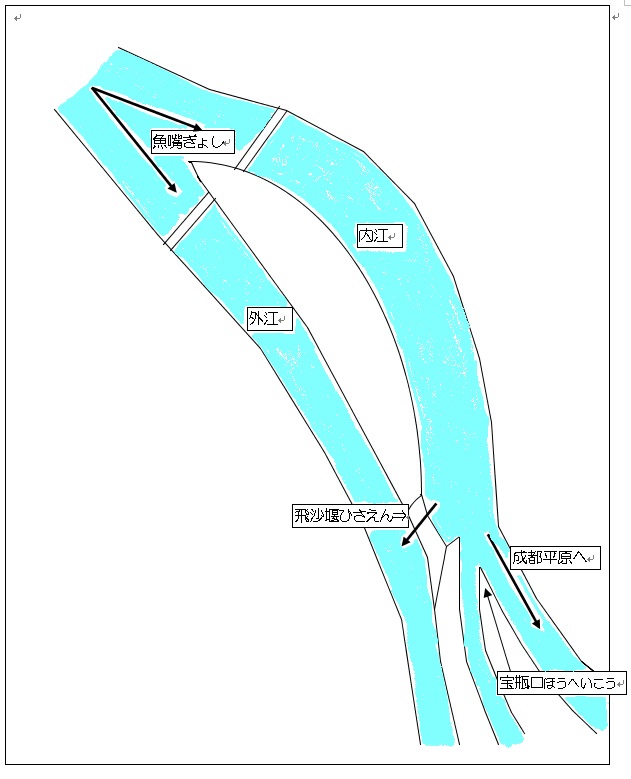

この都江堰を作ったのは李冰(りひょう)と息子の李二郎である。現代のようにコンクリートのなかった時代であったので、木の皮で編んだ網に丸い石を入れた細長い土嚢のような役割をするものと材木を組んでテトラポッドのようなものを作った。その2つを組み合わせて中洲のようなものを作り、川の流れを2つに分ける。それがちょうど魚のくちばしのような形だったので「魚嘴(ぎょし)」と呼ばれている。もうひとつは山を2つに割って川の流れを2分したことである。ダイナマイトのない時代にどうやって岩石の山を2つに割ったか。焼石法といって岩石の上で木を燃やして熱した後、水をかけて急速に冷やすと岩石がもろくなる。それを繰り返して岩山を2つに割ったそうである。さらに水流を2つに分けた時、それぞれの深さを変えることで水流調節を行っている。その部分は宝塀口(ほうへいこう)と呼ばれている。もう一つ、飛沙堰(ひさえん)という堤が水と土砂を調節する仕組みになっている。自然の仕組みをうまく利用して水量を調節するのである。驚くべき知恵である。

魚嘴ぎょし |

魚嘴と関連施設 |

魚嘴と関連施設全景 |

魚嘴から見た宝瓶口ほうへいこう方面 |

古代の土のう・テトラポッド |

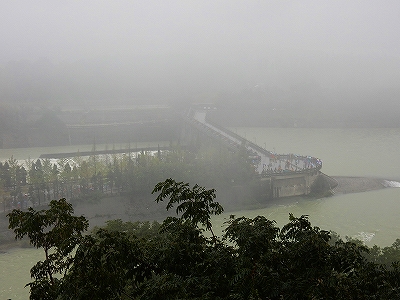

中洲と両岸を結ぶ橋 |