ナザレ |

オビドス |

2015年12月下旬、ヨーロッパの西の端、ポルトガルを旅行した。日本から遠い国ではあるが、日本とポルトガルのつながりは1543年の鉄砲伝来に始まる。さらに日本語にはポルトガル語に由来することばが結構多い。添乗員さんが紹介してくれた例を挙げると、コンペイトウ、バッテラ、ブランコ、ボーロ、キャラメル、カボチャ(カンボジア)、カルタ、カステラ、コップ、フラスコ、ジュバン(デバン)、ジョーロ、ミイラ、おんぶする(オンブロ)、パン、オルガン、ポントチョウ、タバコ、テンプラ(テンプレーロ)、タント、ビードロ、ザボン(ザンボ)など。カステラとタバコぐらいはどこかで聞いた覚えがあるがこんなにあるとは意外であった。

12月21日(月)関空発フランクフルト経由リスボン行き

関西空港からドイツのフランクフルト空港までルフトハンザ航空で約12時間のフライト。

フランクフルト空港からポルトガルのリスボン空港まで同じくルフトハンザ航空で約3時間。何とか行をこなした。12月下旬であったが日本ほどの寒さではなかった。

12月22日(火)リスボンからトマール、ファティマ、バターリャを通って、ナザレまで

最初に見学したキリスト修道院は、十字軍にその起源が由来するテンプル騎士団によって12世紀に建てられ、後継のキリスト騎士団によって増築され、その時代時代の建築様式を反映したさまざまな建造物で構成されている。特に16世紀にポルトガル大航海時代の黄金期を築いたマヌエル1世の時代のマヌエル様式の建築は特に見ごたえがある。航海にふさわしいロープや海藻などが建造物の装飾で表現されている。大航海時代のエンリケ航海王子もマヌエル1世も共にキリスト騎士団の団長を務めていた。

キリスト修道院1 |

世界一美しいとされるマヌエル様式の窓 |

キリスト修道院その3 |

キリスト修道院その2 |

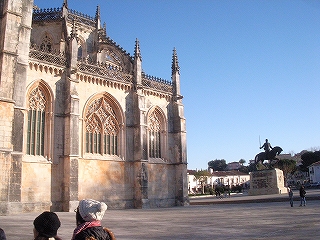

この日のもう一つの目玉は、バターリャ修道院である。ポルトガル語の「バターリャbatalha」は英語の「バトルbattle」の意味で、14世紀にジョアン1世がスペイン軍との戦いに勝ったので建てたそうである。戦いの前に、勝ったら修道院を建てることを誓って戦いに臨んだそうである。この修道院は一部未完成である。それは有名なジェロニモス修道院の方へ力を入れたからだそうである。建築様式はゴシック様式とマヌエル様式である。

バターリャ修道院1 |

バターリャ修道院2 |

今日の締めくくりは、ナザレの街を一望できる展望台。日没の少し前だったので時間的にも絶景にふさわしいものとなった。

ナザレ |

屋根と壁が同じ色の家々 |

ナザレの街と月 |

鳩も眺めるナザレの街 |

12月23日(水)大学都市コインブラと港町ポルト

今日の最初はコインブラという大学が中心となった都市の見学である。コインブラの人口は約15万人だがそのうち学生の人口は3万5千人だそうである。ポルトガルで最初に設立された大学で非常に歴史のある大学である。人文科学中心でオックスフォード大学などから教授を招聘しているそうである。特に図書館が歴史建造物として立派であり風格があった。

次にポルト歴史地区の観光。ポルトはリスボンに次ぐポルトガル第2の都市でポルトガルの国名の語源にもなっている。ポートワインの積出港として有名でいくつかのワイン蔵が立ち並ぶ。街の真ん中をドウロ川という川が流れ、その両側がこんもりした丘のようになっており家々がぎっしりと立ち並んでいる。その川に鉄骨の橋がかかっている。ドンルイス1世橋といい、エッフェル塔を作ったエッフェルの弟子が設計したそうである。ここの港の風景はなぜか風情がありシャッターを押さざるを得なかった。

大学構内 |

大学内工事中 |

大学構内 |

大学構内 |

大学の建物から見える街並 |

風情のあるポルトの港 |

ワイン蔵 |

ドウロ川とドンルイス1世橋 |

12月24日(木)ちょっとスペインへ (サンティアゴ・デ・コンポステーラ)

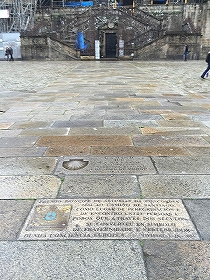

今日は片道230km走って、キリスト教の3大聖地(エルサレムとバチカンとここ)のひとつであるサンティアゴ・デ・コンポステーラの観光である。スペインへ入国といっても国内の移動と全く同じ感じである。もちろん協定で入国審査はない。聖地というのは聖ヤコブの遺体が埋葬されているといわれているからである。聖地を目指した巡礼の道が有名で熊野古道の「姉妹道」となっているそうである。巡礼道はたくさんあり、フランスからでも4つある。巡礼道で聖地までの最後の100kmは歩かなければならない。なぜかというと、かつての巡礼者や殉教者の苦労を体験するためだそうである。

サンティアゴ・デ・コンポステーラの教会 |

巡礼の最終到達点を表す貝の印 |

あいにく雨天 |

教会の建物 |

12月25日(金)中世の街 オビドスとヨーロッパ最西端 ロカ岬へ

昨日は夕方から雨だったが、今日は寒さが和らぎ穏やかな晴れの日になった。ポルトのホテルを出て250kmの大移動。そして中世の面影を残すこじんまりとした街のオビドスに到着。オレンジ色の屋根に白い壁の家々。周囲の城壁は歩道になっていて歩くことも可能である。古い町並みが残ったのはこの城壁のおかげのようである。ゆっくりと散策しながらのんびりとした雰囲気を楽しんだ。つづいてはロカ岬。波の浸食を受けてできた大きな断崖、日本でいえば東尋坊のような勇壮な岬である。観光客は危険を顧みず崖を覗き込んでいた。

[caption id="attachment_944" align="alignleft" width="280"] オビドス入口 オビドス入口

|

城壁の上は歩くことができる |

オビドスの街並み |

白い壁と屋根の色がきれいだ |

オビドス街並み |

断崖絶壁、ロカ岬 |

ロカ岬遠景 |

ユーラシア大陸最西端に到達! |

☆ユーロ紙幣とヨーロッパの建築の歴史

今回の旅行で添乗員さんに教えてもらったことでヨーロッパ旅行全般に役立つ知識がある。それはユーロ紙幣にあった。ユーロ紙幣を見るとヨーロッパの建築の歴史をたどることができるのである。それを紹介する。

5ユーロ

ギリシアローマ古典様式。3段に積み重なった水道橋が描かれたおり、ローマ時代の建造物をシンボル的に表している。コロッセオもこの橋の形からできている。5世紀以前。

10ユーロ

ロマネスク様式。ロマネスクとは「ローマ風の」という意味。丸いアーチが特徴だが建築技術的には未熟で壁に建物の重さを支えさせるために窓を大きくできないという欠点がある。したがって室内は暗くなる。教会を中心とした旧大聖堂にこの様式が使われている。11~12世紀。

20ユーロ

ゴシック様式。窓の上部が尖っているトンガリアーチが特徴。柱でアーチの重量を支えており窓が大きくとれる。ヨーロッパの大きな教会はこの様式が採用されている。この派生形にマヌエル様式がある。ポルトガルでよく見かけた。13~14世紀。

50ユーロ

ルネッサンス様式。丸いアーチが復活した。実用性を付け、バルコニー・アーケード・らせん階段なども付けられた。15~16世紀。

100ユーロ

バロック様式。貴族階級が力をつけてきた時代で自分の力を見せつける必要があり、金や銀で装飾するようになった。ベルサイユ宮殿、サンフランシスコ教会、コインブラ大学図書館などがその例である。この派生形としてロココ様式がある。17~18世紀。

200ユーロ

アール・ヌーヴォー。鉄とガラスの時代。19~20世紀。

12月26日(土)リスボン市内観光とシントラなど

世界にポルトガルの名が轟いた大航海時代を思い出させる発見のモニュメントとそのすぐそばにあるベレンの塔、さらに有名なジェロニモス修道院を見学s

午後は大きな橋を通り、大きなキリスト像を見学しつつシントラへ向かった。

リスボン市内を走る電車と日輪の写真は今回で旅行で知り合ったTさんから提供してもらいました。ありがとうございました。、

発見のモニュメント、先頭はエンリケ航海王子 |

ベレンの塔 |

ジェロニモス修道院 |

4月25日橋 |

巨大なキリスト像 |

水道橋 |

リスボンの路面電車(写真提供:T氏) |

旅行中に見ることができた日輪(写真提供:T氏) |